瀬戸内海と向き合う【香川県・東京藝術大学連携事業 瀬戸内海分校プロジェクト】「かがわアートスタディーズU18」 ワークショップ

香川県と東京藝術大学、香川大学が連携して行う「瀬戸内海分校プロジェクト」。2022年に始まり、今年で4年目を迎えました。県内の中高生がアーティストとチームを組み、作品の企画立案から展覧会開催に至るまでの一連の流れを実践的に学びます。

2025年度は21人の中高生が参加し、音をつかったインスタレーションとパフォーマンス、鋳金・インスタレーション、ミクストメディア・インスタレーションの3つのグループに分かれて活動。瀬戸内海という身近な環境を題材に、自然や地域と自分とのつながりを探すプログラムです。

鋳金・インスタレーション(アーティスト/柴田早穂さん)

.jpg)

この日、香川大学芸術未来研究場せとうち(高松市庵治町)の1階では金属工芸の技術の一つ、鋳金のワークショップが行われました。まずはアーティストの柴田さんが小豆島で採取した貝殻を見せることから始まりました。「かわいい形を見つけたら名前を調べてみて」と声をかけ、参加者はガイドブックを片手に隣接する鎌野海水浴場の浜辺へ。二枚貝や凸凹の殻、さらには漂着ゴミ(錠剤やカプセルを一粒ずつ密封してある医薬品包装シート)など、思い思いに“宝物”を探しました。

高校1年の杉本恵麻さんは「学芸員を目指していて、今回の体験で視野を広げたい」と話し大きくてでこぼこしたものを探しました。また、小説家にも憧れているという中学1年の本多永佳さんは昨年、友人が参加していたことがきっかけで初参加。色がきれいなものやめずらしい形のものを集めていました。香川大学3年の学生サポーター・坪田明香里さんは「秩序ある形より欠陥のあるものを選ぶ方が面白い」と、不完全さの魅力を再発見しました。

集めた素材はその後、砂で型を取ります。火にかけた鍋で錫を溶かし、型に流し込む鋳金の作業は初めての挑戦。最初に取り組んだ高校2年の村尾優佳さんは「あまり外に出ないので、自然に触れられて楽しかった」と笑顔。同じ学校で油絵やデザインの勉強をしているという福田美羽さんも、普段はできない経験を楽しんでいました。

柴田さんは「試してみることが大事」とやさしく指導し、「遊びの中で環境を知ることができる。砂浜の粒度は場所により様々。制約=素材の特性。正解は無いから、これを金属に置き換えたらどうなるかを探ろう。」と話します。柴田さん自身、小豆島で育ち「地域のアーカイブをつくりたい」と活動を続けており、「環境の変化を学び、暮らす人と共同で地域のためにリサーチを進めたい」とも語りました。

「ひとりでできることは限られているけれど、誰かと一緒にやれば学びは広がる。自然に融合する感覚を大切にしてほしい。」――柴田さんの言葉には、瀬戸内海とともに生きる知恵と芸術の本質が込められていました。

音を使ったインスタレーションとパフォーマンス(アーティスト/西原尚さん)

3階では、香川でしか採れない貴重な石・サヌカイトを叩き、その響きを体験しました。カンカンと石から澄んだ音が鳴ることに驚きの声が上がります。針金や糸を使って耳に直接振動を伝える実験では、振動を殺さないようにという説明がなされ、針金をぶらんと揺らしたり、壁やイスにぶつけたりしてみました。「木は曇った音、石はぼーんと深くこだまする感じ」など、素材ごとの違いを全身で感じました。

中学2年の大内小雨さんは「海の音はパチパチ言っていた。砂浜の音が気に入った。一番耳に心地いい感じがした。今日はマイクを通してだったから、いつか海にもぐって音を聞いてみたい。」と話し、高校2年の堀家旺太郎さんは「香川県に住んでいたら山や海は普通のこと。一回ちゃんと俯瞰して見てみると新しい発見があった。」と振り返ります。

西原さんは「展示会に向けて、まだ最終的なゴールは見えていない。「みんながどうしたいか」を優先する。この時間、学生たちに大切にして欲しいのは、自分が何を聞いているのか。音を聞くとき、人は無意識に“選んで”聞いている。ときには一歩離れて全体を聴いてみて」とアドバイス。普段何気なく過ごす環境に、耳を澄ます時間となりました。

ミクストメディア・インスタレーション(アーティスト/菅野歩美さん)

2階のグループでは「何をつくろう?」という問いから始まり、最終的に「呪物」を切り口とした映像とゲームを組み合わせた作品づくりに挑戦することになりました。ストーリー、カードデザイン、映像の3チームに分かれ、それぞれのアイデアを持ち寄ってひとつの作品へ。テーマは「海を愛する」。みんなで、時には笑いが起こりながら何度も話し合いを重ねる様子が印象的でした。

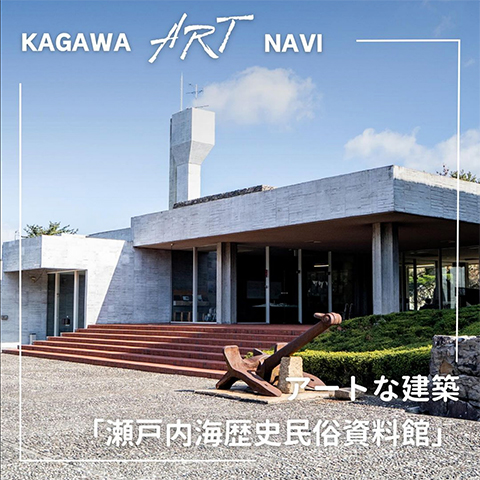

前回の活動で参加者らは瀬戸内海歴史民俗資料館を訪れ「昔の暮らしの道具が残っているなら、今の自分の生活も未来の歴史になる」と気づきました。菅野さんは「一見関係なさそうに見える海や地域のことを、どれだけ自分ごとにできるかを考えてほしい」と伝えます。遊び心あふれる制作を通して、参加者は海や地域と自分との関係を見つめ直していました。

展覧会へ向けて

音を聴き、海辺で素材を拾い、金属を溶かし、ゲームをつくる――それぞれの活動は一見バラバラに見えても、共通していたのは「瀬戸内海と自分とのつながりを探すこと」でした。参加者からは新しい発見の喜びが次々と語られます。

各チームを先導するアーティストの皆さんが繰り返し伝えたのは「正解はない」という言葉。挑戦や遊びの中で自然や地域と向き合うことこそ学びの本質だと感じました。12月には高松市美術館で成果展が開催されます。夏に見つけた音や形、物語がどんな姿に育ち、会場に広がるのか。今から楽しみでなりません。